いきなりの出来事だが、

26日木曜日に、脳の手術をすることになった。

2年ほど前から、時折、脳貧血を起こし、

頭から血が引ける感じになってふらつくなどの症状が

1か月に1度くらいあった。

昨年の夏、ダンナの目の前で一瞬気を失い、

倒れてテレビ台におでこを打つという事件があり、

「酔ってんのか」という失礼な言葉と共に

すぐ次の日、内科の紹介状をもらって

脳と首のMRIと脳波を撮ったことがあった。

その時は「梗塞も瘤も収縮もない若々しい脳」と

言われ喜んでいたのだが、

その後も脳貧血の症状は続いており、

とりわけ、本の執筆が始まった今年3月くらいから

脳の疲労は溜まっていると自覚していた。

4月には重いスーパーの荷物を車から降ろし

家にいくつも運び入れた後、

玄関先で意識が飛び、玄関ドアに激突。

右のおでこの上の方を強打した。

意識が飛ぶと上手に転ぶことができず、

そのまま体当たりになるので、ムチ打ち状態になり

床のタイルに顔を打ち意識が戻った時には

サングラスの柄が折れ、中のレンズが飛び出ていた。

幸い、顔に傷は出来なかった。

その時は後頭部と首と肩が痛くて

暫くは寝ていないと起き上がれないほど。

また、今年の5月は洗濯物を抱え畳の間で

たたもうと思ったらそのまま突っ伏してしまい

その時はメガネが歪み、

数日後、左目の下にお岩さんのような

内出血が現れ、全治2週間だった。

その間も本の執筆作業は佳境を迎え、

自分のPCスキルのなさに泣きながらも

どうにか6月13日、電子書籍が出版の運びとなった。

その週は紫陽花展の会期中でもあり、

私は毎日のようにギャラリーに通い、

お客様対応に追われていた。

展覧会のDMに本が出ることも宣伝したので、

本当に多くの友人に見てもらうことができた。

無事に会期を終え、作品も家に戻った6月16日。

パソコン操作をしながら左手に違和感を覚えた。

左手薬指と小指のミスタッチがやたらと多い。

「た」の文末はTとAを打つのに

左手の小指がAに届かずSを打ってしまう。

それが何度も何度も続いた。

また、カーブスのステップ台でステップを踏んでいると

真ん中にいるつもりが、

いつのまにか左に寄っていってしまう。

マシーンを両手を広げ、同時に握る時、

右手は出来るのに左手がグリップに届かない。

要は右手足の運動能力が10だとしたら

左手足は7~8くらい。

歩き方も早く歩けないし、突っかかる感じだ。

そのことを整体の先生にメールしてみた。

長文の返信が来て

「その症状が続くようならすぐ脳神経外科に

いくべきです」と書いてあった。

毎日、自分の状態を気にしつつ

数日過ごし、今週の月曜日、

カウンセリングの後に思い切って

近隣の脳神経外科に外来で行くことにした。

そこは昨年MRIをとった所ほど大きくはないが

緊急対応の中規模の脳神経外科だ。

行くと、いきなり、まずMRIとCTの

撮影室に連れていかれた。

聴けば「脳梗塞や脳溢血など緊急の場合は

一刻の猶予もなく処置が必要だから」と

言われた。

受付時の問診票で判断したと思われる。

先にMRIとCTを撮り、かなり待って

ようやく医師の前で結果を聴くことになった。

出された画像は昨年の夏に見たものとは

全く違う脳の半分が黒く塗り潰れた画像だった。

「この黒い部分は全部、血液です。

「硬膜下血腫という状態です」と言われた。

「すぐに抜いた方がいいので木曜日に手術

しましょう」と思いもかけない言葉が

医者から飛んできた。

木曜日?今週の?あと3日?

「入院は5~6日だと思います」

入院!?

予想だにしない展開にワタワタしたが

有無を言わさぬ口調で手術することが決まった。

どうやら、4月、玄関ドアに右頭部を強打したことが

原因で、すぐには内出血せず、

じわじわ染み出て血が溜まったということらしい。

右を打ったので、左に症状が出たのだ。

手術は頭蓋骨に小さな穴をあけ、管を通し

時間をかけて血を抜くのだという。

そこからは血液検査・心電図・尿検査と続き

入院の手続きまでどんどん進んでいった。

途中、家族LINEで報告したら、

次々娘達から返信が来て質問の嵐。

あっという間に私は手術予定の患者になった。

今日は6月24日火曜日。

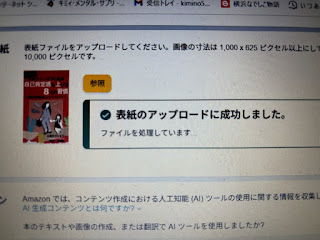

なんとペーパーバックの最終の入稿があり、

この半年間の努力が実り、

後72時間以内にペーパーバックも市場に出る。

支えてくださったコーチ2人はもちろん

カウンセリング予約の入っていた

何人ものクライエントさんに来週までの

セッションのお断りのメールをすると

あちこちから心配の返信が届いた。

ありがたいことだ。

整体の先生からも心配するメールは届いたが

その文面からは自分が私からの問い合わせに対し

十分な返答をしなかったと悔やんでいる様子が

伺われた。

優しい先生だ。

こういう時、この事態の説明に対し、

友人やクライエントさん達の受け答えで

その方の性格や私への気持ちが分かるものだと

痛感した。

さて、みんなの温かい言葉に力を得て、

2日後の木曜日、私は手術台に臨む。

手術としては簡単なものとはいうが

麻酔をかけ頭蓋骨に穴を開ける以上、

リスクがゼロというわけではない。

「まな板の上の鯉」としては

もうお任せするしかないが、

無事の生還を祈っていて欲しい。